Verehrt, verachtet, vergessen? Basels frühneuzeitliche Altersbilder

Die Basler Bevölkerung alterte um 1800 anders als heute. Bedingungen verschiedenster Lebensbereiche unterschieden sich deutlich. Wir haben uns daher im Rahmen einer geschichtswissenschaftlichen Übung gefragt, wie alternde Menschen in der Frühen Neuzeit ihre Altersphase lebten und erlebten, wie sie wahrgenommen wurden, mit welchen Herausforderungen sie kämpfen mussten und welche Vorteile ein hohes Alter eventuell mit sich brachte.

Es ist ein sonderbares Gefühl in mir wenn ich wieder eine neue Jahreszahl schreibe: bei so mancher vermuthete ich schon es würde die letzte seyn! Bei jeder fühlte ich eine Veränder[ung] meines Seyns u Denkens; wohl eine Folge des Alters, des langsamer schlagenden Pulses.

Diese Gedanken zum eigenen Alter notierte die 74jährige Baslerin Anna Maria Preiswerk-Iselin (1785–1840) am 4. Januar 1833 in ihr Tagebuch. Wir befinden uns in Basel am Ende der Frühen Neuzeit. Bedeutende Ereignisse, wie die Französischen Revolution, die aufkommende Industrialisierung und der generelle Aufbruchs- und Fortschrittsgedanke, prägten das Leben der Menschen. Bestehende Erfahrungen reichten oft nicht mehr aus, um sich die Zukunft auszumalen, was mitunter zu Unsicherheiten führte. Auch der Tod konnte jederzeit an die eigene Türe klopfen. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt war niedrig, die Kindersterblichkeit immer noch hoch. Wer aber die besonders kritischen ersten Lebensjahre überstand und das Erwachsenenalter erreichte, konnte auch nach heutigen Standards ein hohes Alter erreichen.

Altern in Basel

Die Altersversorgung steckte im 18. Jahrhundert noch in ihren Kinderschuhen und eine institutionalisierte Altersversicherung war noch nicht in Sicht. Da sich Renten- und Pensionskassen erst ab dem 19. Jahrhundert langsam entwickelten, mussten die Menschen selbst für ihre Alterssicherung sorgen. Wie sie ihren letzten Lebensabschnitt verbrachten, war dabei von verschiedenen Faktoren abhängig. Eine wichtige Rolle spielten etwa ihr Stand und ihre finanzielle Situation, ein Leben auf dem Land oder in der Stadt und nicht zuletzt ihr Geschlecht.

Trotz dieser Umstände hat der Beginn «des Alters», wie auch das tatsächlich gelebte Alter, durchaus individuelle Züge. Das «eine» Alter gibt und gab es so nicht. Nicht umsonst werden zur Ermessung dieser Lebensphase verschiedene Massstäbe angewandt: Das kalendarische Alter gibt die Lebensjahre seit der Geburt an, während das biologische den körperlichen Zustand in den Fokus stellt. Auch das eigene gefühlte Alter spielt eine Rolle – ganz nach dem Sprichwort «Man ist nur so alt, wie man sich fühlt.» Diese Aspekte spiele wiederum für das soziale Alter eine Rolle. Wer beispielsweise noch bei guter Gesundheit ist, aktiv am Sozialleben teilnimmt oder etwas zum Wohl der Gesellschaft beiträgt, wird eher als «junggeblieben» angesehen. Dementsprechend wirken vergangene Versuche, historische Zeitabschnitte in Phasen der Altenverehrung und des Altersspotts einzuteilen, zurecht obsolet. Anhand verschiedenster Schriftquellen, bildlicher Darstellungen und zeitgenössischer Statistiken versuchen wir daher, ein möglichst breites und differenziertes Bild vom Altern im frühneuzeitlichen Basel zu zeigen und weitere Forschung zum Thema anzuregen.

Verschiedene Darstellungen von Lebensaltern, sei es in Vierer-, Siebener-, oder Zehnerschritten, erfreuten sich grosser Beliebtheit. Obwohl in dieser Lebenstreppe Männer und Frauen scheinbar gleichbehandelt wurden, gab es doch erhebliche geschlechtliche Unterschiede in der Wahrnehmung alternder Personen. In nach Geschlechtern getrennten Treppen finden sich etwa manchmal Tiere, die mit den einzelnen Lebensphasen assoziiert wurden. Bei Männern waren das oft mit Intelligenz und Kraft verbundene Säugetiere, während Frauen mit «leichtfertigen» Vögeln gezeigt wurden. Im Alter relativierte sich das allerdings wieder, wenn bei Männern mitunter träge Esel und bei Frauen habgierige Geier abgebildet wurden.

In der gesellschaftlichen Realität fand sich diese Gleichheit der Geschlechter weniger. Während ältere Männer des alteingesessenen Basler Bürgertums etwa politische Ämter übernehmen konnten und durchaus als altersweise wahrgenommen wurden, stand Frauen diese Möglichkeit nicht offen. Generell galten vor allem verheiratete Frauen mit dem Einsetzen der Menopause als alt. Mit dem Versiegen der Gebärfähigkeit mussten sie sich neue Aufgabenbereiche suchen, um ihren Beitrag zur Familie und der Gesellschaft zu leisten. Das konnte etwa in der Rolle der Grossmutter oder im Wohltätigkeitsbereich stattfinden. Die oben erwähnte Anna Maria Preiswerk-Iselin war in ihren späteren Jahren beispielsweise bestrebt, die weibliche Bildung zu verbessern.

Aus medizinischer Sicht gab es in der Frühen Neuzeit einige altersspezifische Leiden, die im Zusammenhang mit der Viersäftelehre standen. Bis in das 18. Jahrhundert gingen die Mediziner von einer Blutarmut im Alter aus. Im Laufe des Jahrhunderts wandelte sich diese Annahme dann zum «Plethora Konzept», der Blutfülle. Für Frauen nach der Menopause wurde dieser Überschuss an Blut als besonders schwerwiegend angesehen. Viele Altersleiden wurden auf die Blutfülle zurückgeführt, darunter Rheuma, Hitzewallungen und verschiedene Schmerzereignisse. Alters- und geschlechtsunabhängig griffen Heilkundige zu denselben Methoden, wie dem Aderlass, Purgieren und Schwitzen oder dem Schröpfen, um das Säftegleichgewicht wiederherzustellen. Lediglich die Dosierung und Häufigkeit der Anwendungen wurde teilweise dem Alter der Patient*innen angepasst.

Das Alter mittels Beerdigungsregistern ermitteln

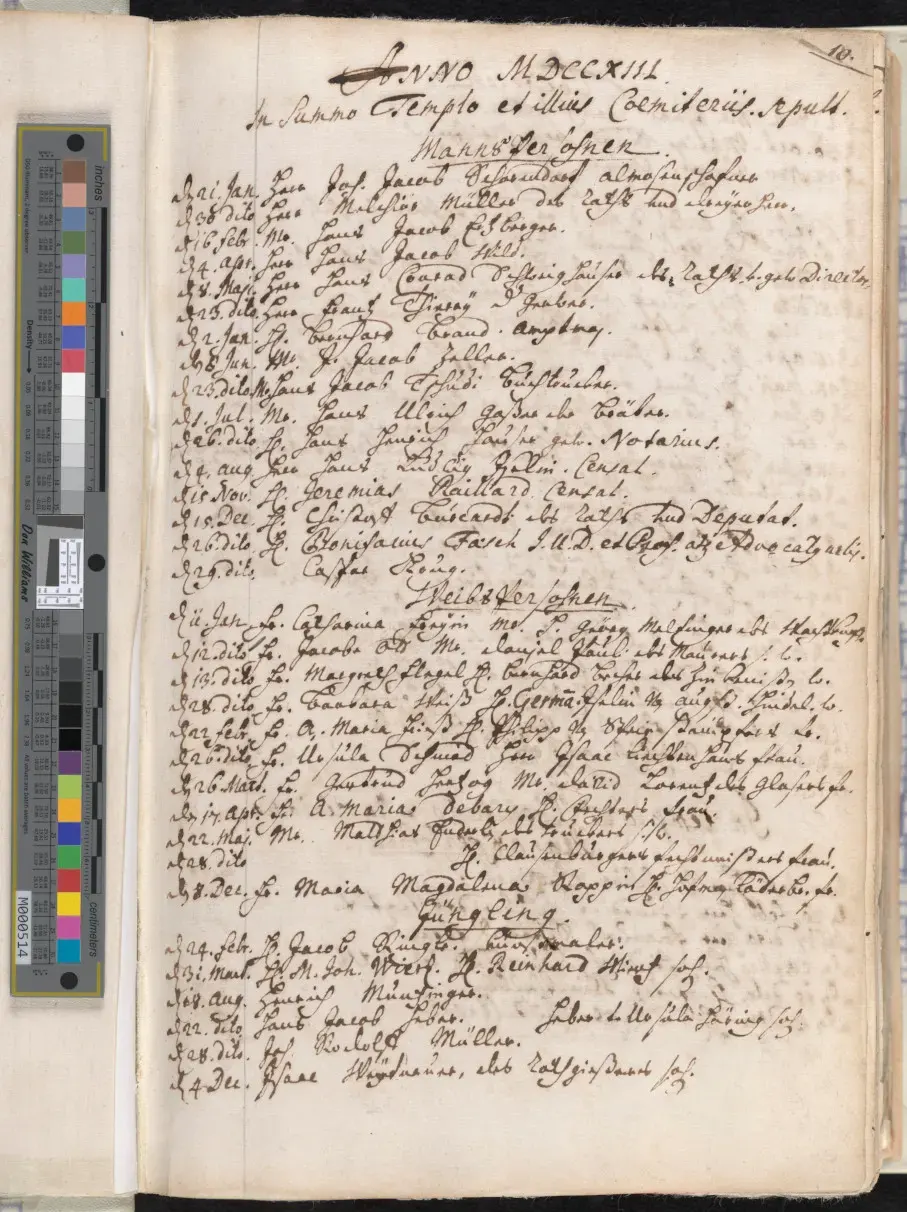

Den Beginn «des Alters» zu bestimmen, bleibt eine Herausforderung. Wie alt die Baslerinnen und Basler in der Frühen Neuzeit wurden, kann jedoch an Sterbe- und Beerdigungsregistern gezeigt werden. Im Gegensatz zu Taufregistern, die in Basel mitunter bereits aus dem 16. Jahrhundert überliefert sind, wurden Sterbe- und Beerdigungsregister erst ab dem 18. und 19. Jahrhundert systematisch erfasst. Die einzelnen Kirchgemeinden, wie die Münstergemeinde oder St. Theodor, führten dazu separat Buch. Die Bände sind heute im Staatsarchiv Basel-Stadt zugänglich. Beerdigungsregister eigenen sich aber nicht nur, um Aussagen über das generelle Sterbealter und dessen Entwicklungen festzustellen. Sie sind auch wertvolle Fundgruben zur unterschiedlichen Wahrnehmung von Alter anhand des Geschlechts. In der Münstergemeinde wurden bis Mitte des 18. Jahrhunderts lediglich das Sterbedatum erfasst, danach auch das Alter der Verstorbenen. In der St. Theodorgemeinde finden sich Einträge des Sterbealters bereits Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Todesursachen wurden hingegen erst in späteren Registern erfasst. In der Münstergemeinde gibt es regelmässigere Einträge dazu ab 1800.

Je jünger die Register sind, desto vollständiger wurden die Informationen über die Verstorbenen eingetragen. Die Einträge wurden dabei anhand der Kategorien «Mannspersonen», «Weibspersonen», «Jünglinge», «Jungfrauen» und «Kinder» erfasst.

In den Büchern der Münstergemeinde, die mehrere Kirchen beinhaltete, wurde zusätzlich übergeordnet nach den kleineren Kirchgemeinden sortiert. Was zunächst nach einer altersspezifischen Ordnung wirkt, ist stark vom Geschlecht, sowie dem Berufs- und Ehestand abhängig. Meist galten Jungen und Mädchen bis einschliesslich 10 Jahren als Kinder. Je nachdem, wie detailreich das Register angelegte wurde, zählten sie danach zunächst zu den «Jünglingen und Jungfrauen». Der Übergang zur «Mannsperson» fand mit dem Ergreifen eines Erwerbsberufs statt, während der Wechsel zur «Weibsperson» durch die Eheschliessung erfolgte. Blieb eine Frau unverheiratet, ist sie im Beerdigungsregister weiterhin unter den «Jungfrauen» erfasst. Während Männer mit ihrem Beruf verzeichnet sind, finden sich bei Frauen Angaben zum familiären Status als Tochter, Ehefrau oder Witwe.

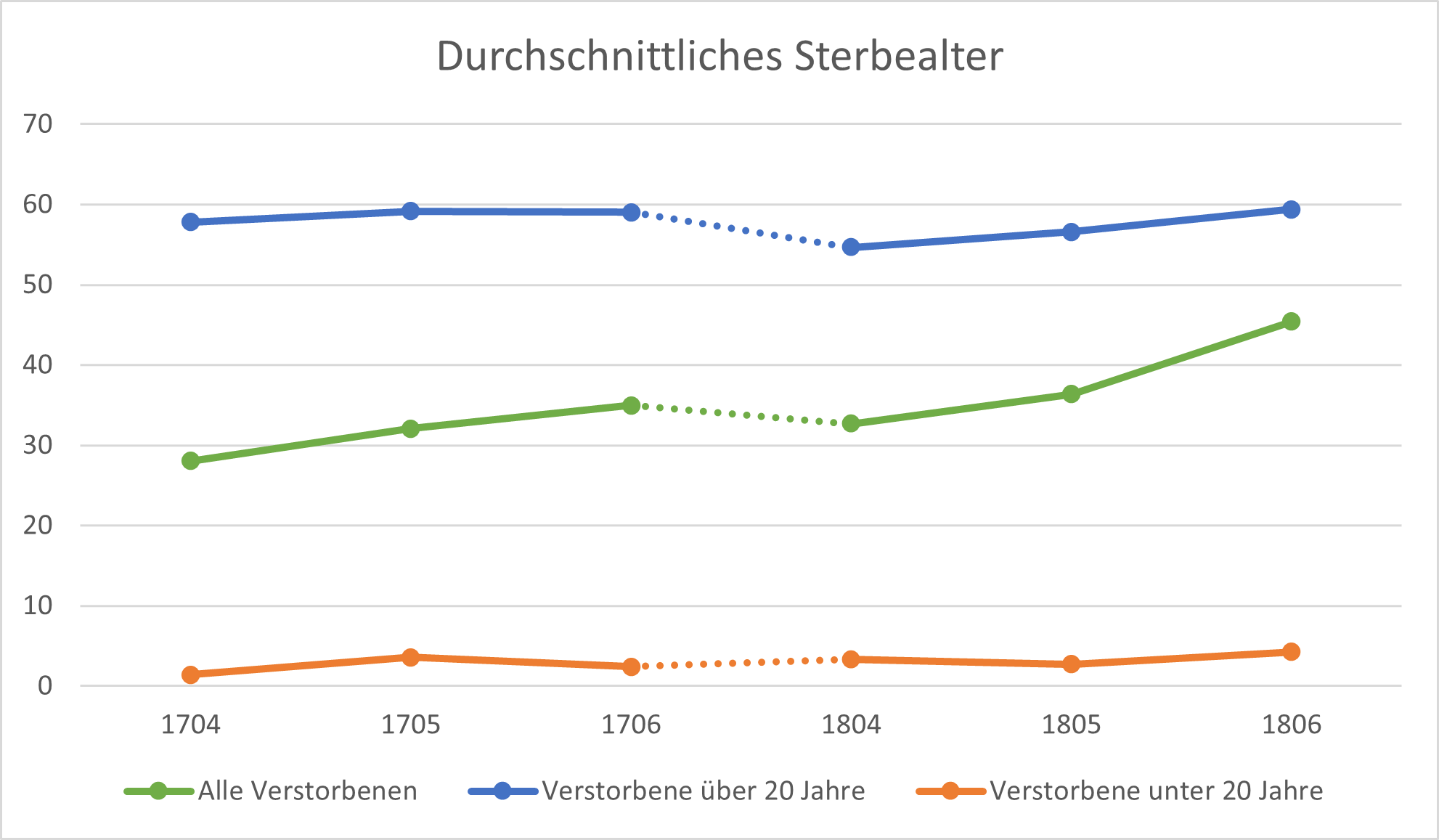

Ein Vergleich der Daten aus dem Beerdigungsregister der Kirchgemeinde St. Theodor aus den Jahren 1704–1706 und 1804–1806 zeigt auffallende Entwicklungen im Bereich des Sterbealters. Um daraus repräsentative Entwicklungen für die Kirchgemeinde St. Theodor abzuleiten, müssten allerdings weitere Jahre und für einen breiteren geografischen Kontext auch zusätzliche Beerdigungsregister analysiert werden.

Das durchschnittliche Sterbealter aller hier verzeichneten Personen in St. Theodor stieg zwischen 1704 und 1706 von 28 auf 35 Jahre. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen linearen Trend. 1804 lag das Durchschnittsalter der Verstorbenen wieder etwas tiefer, bei gut 32 Jahren, bis es 1806 auf knapp 46 Jahre anstieg. Wer das Erwachsenenalter erreichte, also 20 Jahre und älter wurde, starb im Schnitt mit etwa 60 Jahren. In den Jahren 1804 und 1805 etwas früher, mit durchschnittlich etwa 57 Jahren. Bei den Verstorbenen unter 20 Jahren stieg das Sterbealter von gut einem Jahr (1704) auf vier Jahre (1806) an – allerdings erneut nicht linear, sondern mit Schwankungen im untersuchten Zeitraum. Trotz dieser Entwicklung wirkt der deutliche Anstieg des allgemeinen Sterbealters im Jahr 1806 nicht schlüssig. Erklärbar wird das erst durch die Anzahl Personen, die in den beiden Altersgruppen starben.

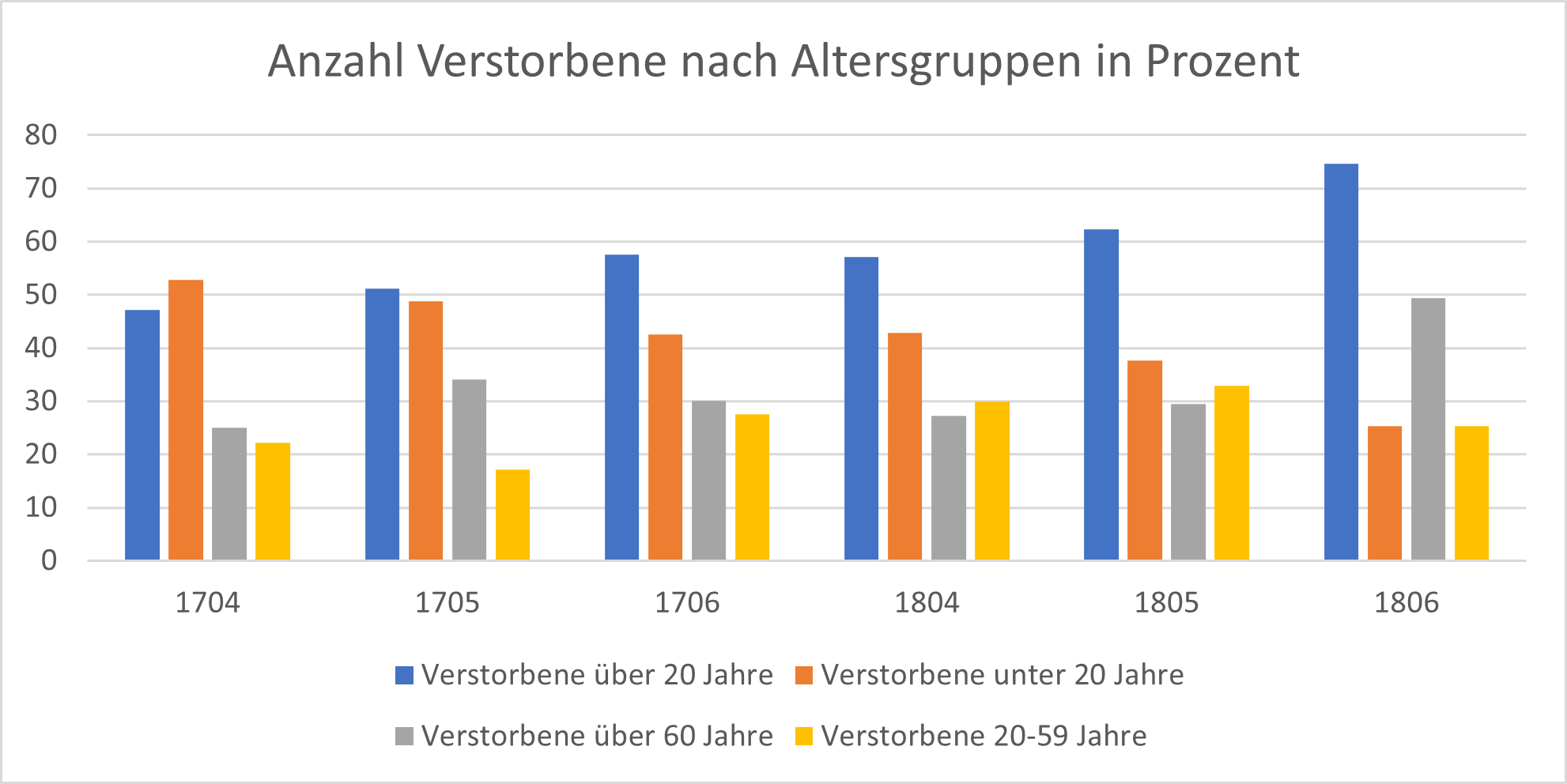

Machten Personen unter 20 im Jahr 1704 noch über die Hälfte der verzeichneten Toten aus und über 60jährige nur ein Viertel, kehrte sich dieser Wert ab 1705 um. Nach einer Stagnation machten die verstorbenen Erwachsenen im Jahr 1806 deutlich mehr Prozent aus als die unter 20jährigen: Je ein Viertel der verzeichneten Personen starb unter 20 oder zwischen 20 und 59 Jahren. Die andere Hälfte der Verstorbenen wurde 60 Jahre und älter. Zum Vergleich: In der grösseren Münstergemeinde machten die Verstorbenen unter 20 etwa 36% aus, die 20-59jährigen 24% und die über 60jährigen 40%. In der Münstergemeinde war damit die Kindersterblichkeit noch höher als in der Gemeinde St. Theodor.

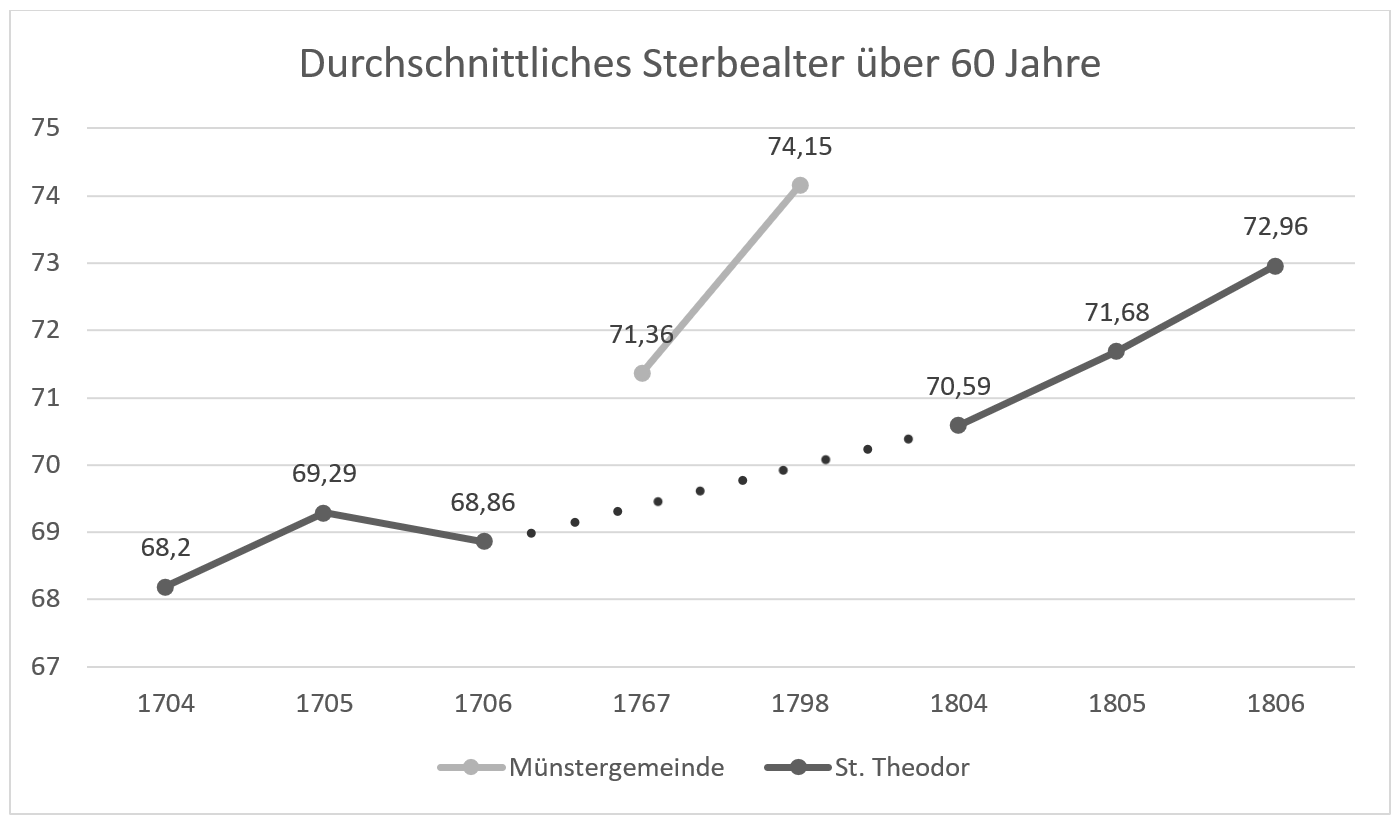

Personen aus dieser Altersgruppe über 60 Jahren starben Anfang des 18. Jahrhunderts in der Kirchgemeinde St. Theodor im Schnitt zwischen 68 und 69 Jahren. Anfang des 19. Jahrhunderts lag das durchschnittliche Sterbealter für diese Personengruppe bei 70 bis 73 Jahren.

Es scheint, als würden die Angehörigen der St. Theodorsgemeinde Anfang des 19. Jahrhunderts im Schnitt eher über 60 und die über 60jährigen auch einige Jahre älter als ihre Vorfahr*innen Anfang des 18. Jahrhunderts. Um das zu untermauern, müssten jedoch zusätzlich spätere Beerdigungsregister berücksichtigt werden. Zum Vergleich: In der Münstergemeinde starben die über 60jährigen Mitte des 18. Jahrhunderts durchschnittlich mit 71 Jahren und Ende des 18. Jahrhunderts durchschnittlich mit 74 Jahren. Wer das 60ste Lebensjahr erreichte, wurde in der Münstergemeinde im Schnitt demnach etwas älter als in der Gemeinde St. Theodor.

Im untersuchten Zeitraum gab es ausserdem einige Menschen, die das durchschnittliche Sterbealter weit überschritten. Die ältesten verzeichneten Verstorbenen wurden in fast allen untersuchten Zeiträumen und Gemeinden knapp 90 Jahre alt oder sogar noch älter. Unter ihnen befanden sich Männer und Frauen. Zu Beginn und bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurden erwachsene Männer im Schnitt noch älter als erwachsene Frauen. Etwa zur Jahrhundertwende kehrte sich dieser Trend dann um.

Die Allgegenwart des Todes – Vanitas und Memento Mori

Wie bereits anhand der Beerdigungsregister deutlich wurde, war Sterben und Tod ein fester Bestandteil des Alltags der Menschen in der Frühen Neuzeit. Jede Altersgruppe war davon betroffen und auch Standesgrenzen schützten nur bedingt. Dementsprechend populär waren ab dem 16. und bis über das 18. Jahrhundert hinaus, allegorische Darstellungen zu Lebensalter, Vergänglichkeit und Tod. Vom wohlhabenden Bürgertum ausgehend, verbreiteten sich die Bilder in andere, weniger begüterte Bevölkerungsschichten. Da sie meist nur wenig bis gar keinen Text enthielten, fanden sie auch bei Menschen ohne Lesekenntnis Anklang.

Besonders in barocken Darstellungen findet sich Chronos, als Personifikation der Zeit. Der an das Vanitas-Motiv angelehnte Gedanke der Vergänglichkeit steht schon im Alten Testament (Prediger 1,2–4). Auch die erbaulichen Anleitungen zum guten Sterben in mittelalterlichen Sterbebüchlein griffen diese Idee mit der Ars moriendi, der Kunst des Sterbens, wieder auf. Die sinnbildliche Verwendung von Totenschädeln, Sanduhren oder verderblichen Waren, wie Lebensmittel oder Blumen war ebenso in Lyrik und Malerei ein beliebtes Motiv. Die beispielhafte Monolithscheibe «Allegorie der Vergänglichkeit» von Johann Rudolf Huber, einem Basler Künstler und Kunstsammler, greift die Thematik auf vielfältige Weise auf.

Abgebildet ist der erwähnte geflügelte Chronos, als Symbol für die Zeit, sowie ein Skelett für den Tod. Die Inschrift «die Zeit geht hin i här kombt der Tod / O Mensch betrachts / und ferchte Gott / 1731» deutet auf die Vergänglichkeit des Menschen hin. Die Zahlen auf Chronos’ Decke sind in Form einer Sonnenuhr angelegt. Ob die Scheibe allerdings tatsächlich als Sonnenuhr in Gebrauch war, oder als dekoratives Objekt genutzt wurde, lässt sich nicht belegen.

Das Alter mittels Porträts darstellen

Die Vergänglichkeit des irdischen Körpers wird nicht nur in allegorischen Darstellungen, sondern auch in Altersporträts und -abbildungen sichtbar. Das Basler Grossbürgertum liess sich gerne und oft porträtieren, sei es als Individuum oder mit der Familie. Diese Tradition hielt sich mitunter bis in das hohe Alter. Aus vielen bekannten Basler Familien sind bis heute auch Altersporträts überliefert. In Reliefform bildete etwa Landelin Ohnmacht (1760–1834) zahlreiche Baslerinnen und Basler ab. Die Darstellungen zielten nicht darauf ab, das Alter der Porträtierten zu verbergen, rückten sie aber durch Attribute, wie Bücher oder Kleidung ins richtige Licht.

Maria Sibylla Merian (1647–1717) liess sich zu ihrem Lebensende hin nochmals porträtieren. Der Künstler, Georg Gsell, auf dessen Gemälde der Stich basiert, zeigte die alternde Natur- und Insektenforscherin in ihrem Studienzimmer. Obwohl Merian etwa durch einige Falten im Gesicht und ihre dünn wirkenden Haare durchaus als ältere Frau zu erkennen ist, handelt es sich um eine würdevolle Darstellung. Der Fokus liegt nicht auf ihrem Alter, sondern auf ihren Werken und Errungenschaften. Merian ist von Büchern, Papieren und ihren Forschungsgegenständen umgeben. Auf ihren Reisen illustrierte sie ihre Beobachtungen ausserdem, was durch die Muschelbilder am unteren linken Bildrand aufgegriffen wird. Die Blumenvase mit dem Schmetterling könnte auf ihr bekanntes zweibändiges Raupenbuch (1679 und 1683) hindeuten. Im Hinblick auf die sinnbildlichen Darstellungen könnten die Blumen auch als Symbol der Vergänglichkeit interpretiert werden.

Maria Sibylla Merian gehörte zur jüngeren Linie der alteingesessenen Basler Merian Familie, die nach Frankfurt und in andere Teile der Welt auswanderte. Sie gehörte zur ersten Generation ihres Familienzweigs, der nicht in Basel geboren wurde. Vermutlich setzte sie auch nie einen Fuss auf Basler Boden. Dennoch bestand weiterhin Kontakt zur Hauptlinie der Familie Merian in Basel.

Die Karikatur des Basler Büchsenschmieds Jakob Engler (1721–1794) ist eine weitere positive Darstellung einer älteren Person. Leider ist der Kupferstich nicht datiert, es muss sich jedoch um ein Bild aus seinen späteren Lebensjahren handeln. Engler wurde mit einigen Falten und Schattenwürfen im Gesicht dargestellt – Indizien für sein höheres Alter. Aktivität und Nützlichkeit bis ins hohe Alter waren wichtige Aspekte in der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Hilfebedürftigkeit galt es zu vermeiden – eine institutionalisierte Altersversorgung gab es ohnehin noch nicht. Passend dazu wurde Engler hier bei seiner Arbeit porträtiert.

Englers Kleidung, die in Teilen einer Uniform gleicht, die hochwertigen Schuhe und die Perücke wirken für einen Büchsenschmied in seinem Arbeitsalltag allerdings wenig praktikabel und zu förmlich. Es handelt sich wohl um eine Stilisierung, um ihn in ein noch besseres Licht zu rücken. Auch diese Darstellung enthält einige Allegorien und Symboliken. Das Kreuz an der Kleidung zeigt Englers Frömmigkeit. Während der Baum sicher mit Langlebigkeit und Lebenskraft assoziiert werden kann, stehen die anderen Pflanzen und Blätter wohl für die Vergänglichkeit des Lebens. Trotz seines fortgeschrittenen Alters wird Engler hier als recht gutsituierter, arbeitender und damit nützlicher Teil der Gesellschaft dargestellt, was in seinem Fall auf eine hohe Achtung vor dem Alter schliessen lässt.

Wichtig zu beachten ist hierbei, dass es sich bei solchen Darstellungen in der Regel um Auftragsarbeiten handelte. Daher verwundert die positive Betrachtung des Alters wenig. Es kursierten jedoch auch andere Altersbilder, wie etwa in einem immer wiederkehrenden Spottgedicht sichtbar wird:

«Zehn Jahr, ein Kind / Zwanzig Jahr, jung gesinnt / Dreissig Jahr, rascher Mann / Vierzig Jahr, wohlgetan / Fünfzig Jahr, stille stahn / Sechzig Jahr, geht’s Alter an / Siebzig Jahr, ein Greis / Achtzig Jahr, nimmer weise / Neunzig Jahr, der Kinder Spott / Hundert Jahr, gnade dir Gott!»

Der Ursprung des Spruchs ist nicht bekannt. Er taucht jedoch in leicht abgewandelter Form und für beide Geschlechter, auch in Verbindung mit zehnstufigen Lebensalterdarstellungen, immer wieder auf.

Das Alter im Tod begreifen – Leichenpredigten als Erinnerung und Erbauung für die Hinterbliebenen

Auch in gedruckten Leichenpredigten wurden mitunter Porträts der Verstorbenen gezeigt. Die protestantische Leichenpredigt war immerhin weniger auf die verstorbene Person ausgelegt, sondern viel mehr auf die Hinterbliebenen. Sie erfüllten in erster Linie eine Memoria-Funktion mit erbaulichen und moralisch-ermahnenden Komponenten für die Lebenden. Als Teil der Beerdigungspraxis spielte es für das Verfassen einer Leichenpredigt dabei keine Rolle, ob der oder die Verstorbene ein hohes Alter erreichte oder in jungen Jahren starb. Ein kurzes Leben konnte ebenso fromm und gottgefällig geführt werden, wie ein langes. Im Umkehrschluss war Frömmigkeit kein Garant für ein langes Leben. Geschrieben wurden Leichenpredigten von einem Geistlichen – oft anhand von Hinweisen aus der Familie oder Notizen der Verstorbenen selbst. Ob eine Leichenpredigt gedruckt wurde, hing auch vom Vermögen der Familie ab. Die klassische protestantische Leichenpredigt folgte einem standardisierten Aufbau aus fünf Kernelementen: einer Bibelstelle, der Predigt, dem Lebenslauf, einer Abdankungsrede und einem Trauergedicht. Schmückende Illustrationen, wie die erwähnten Porträts oder Stammbäume, konnten ebenso beigefügt werden. In Basel war dies allerdings nicht der Fall. Abgesehen davon, ähnelten Basler Leichenpredigten dem Standard in vielen Punkten. Auf der ersten Seite befanden sich die Grunddaten, wie der Name der verstorbenen Person, das Bestattungsdatum, der Ort, an dem die Leichenpredigt gehalten wurde (das war meist eine Kirche), der zuständige Pfarrer und bei einem Druckwerk auch der Drucker.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Umschlagsseite der Funeraldrucke noch aufwändiger gestaltet als zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf den weiteren Seiten folgten ein Bibelvers, die «Standrede» (was der eigentlichen Predigt entsprach) und der Lebenslauf (auch «Personalteil» oder «Personalia» genannt). Abschliessend richtete der Geistliche noch einige Worte an die Hinterbliebenen und schloss in der Regel mit einem Gebet, anstelle eines Gedichts. Die Reihenfolge konnte dabei leicht variieren. Meist endete die Rede mit dem Schlusswort «Amen».

Die hier exemplarisch beleuchteten Leichenreden für Maria Merian-Wettstein (1714–1800) und Johann Jacob Müller (1633–1709) liegen beide in gedruckter Form vor. Da beide Personen mit 85 und 76 Jahren ein höheres Sterbealter erreichten, wurde im Bibelvers und der Standrede der Fokus auf das hohe Alter gelegt. Zumindest Merian-Wettstein wählte den Bibelvers, an dem sich in der Regel auch das Thema der Standrede orientierte, noch zu Lebzeiten selbst aus. Obwohl beide Texte das Alter thematisieren, legten sie diese Lebensphase unterschiedlich aus, was sicher sowohl den individuellen Umständen der Verstorbenen, aber auch der Zeit geschuldet ist. Beiden war gemeinsam, den Tod durchaus in ein positives Licht zu rücken. Immerhin waren sich die Zeitgenoss*innen gewiss, dass nach dem irdischen Leben eine bessere jenseitige Existenz auf sie wartete, in der sie mit geliebten Menschen wieder vereint werden würden.

In der Leichenpredigt für Johann Jakob Müller lag der Fokus, wie der Titel schon sagt, auf dem «[m]enschliche[n] Alter / samt der Mühseligkeit desselbigen». Der Text ist knapp 100 Jahre älter als der für Maria Merian-Wettstein und enthält typische inhaltliche Merkmale: So wurde Müller etwa im Personalteil seiner Leichenrede als besonders fleissig und gottesfürchtig hervorgehoben. Ausserdem sei er bis zu seinem Todesmoment bei klarem Verstand gewesen und habe keine Schmerzen verspürt. Auf diese Umstände legten die Zeitgenoss*innen grossen Wert. Den Tod Müllers beschrieb Prediger Huber als Erlösung von seiner langen und mühseligen irdischen Reise. Ein Jahrhundert später erlöste der Tod dann vielmehr von irdischen Leiden, anstatt vom allgemein beschwerlichen diesseitigen Leben. Eine Passage aus der Standrede verwundert daher wenig: «Sehet meine geliebten! Also verhält sichs mit unserm Leben hier auff Erden/ein so kurz/ein so mühseliges Leben ist es» (Leichenpredigt Johann Jakob Müller, S. 25). Zurückgeführt wurden diese «Mühseligkeiten» auf die ständigen Sorgen, Ängste, aber auch die Hoffnung, in der die Menschen leben würden. Durch ein hohes Alter wurde dieser Weg nur verlängert, wohingegen Weisheit und Klugheit keine Privilegien des Alters waren, sondern schon in jüngeren Jahren erlangt werden konnten.

In Maria Merian-Wettsteins Standrede hob Prediger La Roche ein hohes Alter als Geschenk Gottes hervor – vor allem, da sie auch im Alter noch aktiv und bei Kräften war und sich um ihre Familie kümmerte. Merian-Wettstein wurde in dieser Hinsicht als aussergewöhnliches Beispiel hervorgehoben. Trotz ihres hohen Alters hatte sie wohl nur mit wenigen Altersbeschwerden zu kämpfen. Erst in den letzten Monaten vor ihrem Tod litt sie unter einigen Gebrechen. Wie ihrem Lebenslauf zu entnehmen ist, gehörte sie damit eher zu den Ausnahmen. Die vorhandenen Beschwerden und früheren Verluste einiger Angehöriger, trug sie stets mit stiller Geduld. Eine solche Formulierung findet sich in vielen Leichenreden dieser Zeit. Sie sollte die Hinterbliebenen dazu anleiten, ihre Leiden, wie den Verlust ihrer geliebten Angehörigen, gleichsam klaglos hinzunehmen.

Ebenso betonte der Prediger die Wichtigkeit, stets auf Gott und die göttliche Vorsehung zu vertrauen und ein frommes Leben zu führen. Nicht erst im Alter, sondern «schon vorher muß unsre Seele sich die guten und Gott wohlgefälligen Eigenschaften zu eigen machen» (Leichenpredigt Maria Merian-Wettstein, S. 11). Beide Leichenpredigten zielten somit – ganz im Geiste ihrer Zeit – darauf ab, die Hinterbliebenen erbaulich zu trösten und am positiven Beispiel der Verstorbenen zu Gottesfürchtigkeit zu ermahnen.

Resümee

Ziel dieses Projekts war es, einen Einblick in das Leben und Erleben des Alters im frühneuzeitlichen Basel zu gewähren. Grundlegende Strukturen, wie die wenig altersspezifische medizinische Versorgung und die fehlende institutionalisierte Altersversorgung, prägten das Leben alternder Menschen. Dennoch können wir nicht allumfassend von «dem Alter» sprechen. Der Beginn der letzten Lebensphase, wie auch deren Erleben und Ausgestaltung, hingen von zahlreichen individuellen Faktoren ab. Stand und Geschlecht spielten ebenso eine Rolle, wie Gesundheit, soziale Bindungen und persönliches Empfinden – einige Aspekte, die uns bis heute nicht fremd sind.

Autor*innenporträt

Selina Bentsch ist Historikerin und Lehrbeauftragte an der Universität Basel. Zu ihren Interessen zählen Selbstzeugnis- und Altersforschung sowie Geschlechtergeschichte im deutschsprachigen Europa der Frühen Neuzeit, insbesondere der Sattelzeit (1750-1850).

Der Beitrag entstand mit Geschichtsstudierenden auf Bachelor- und Masterstufe, die im Herbst 2023 an der Übung «Frühneuzeitliche Altersbilder im Wandel» teilgenommen haben.

Quellen

Literatur

Brunner, Benedikt: Basler Leichenpredigten – Forschungsperspektiven auf einen europäischen Sonderfall, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 120, 2020, S. 29–60.

Ehmer, Josef: Altersstrukturen im historischen Wandel. Demographische Trends und gesellschaftliche Bewertung, in: Röder, Brigitte; de Jong, Willemijn; Alt, Kurt W. (Hg.): Alter(n) anders denken. Kulturelle und biologische Perspektiven, Köln 2012 (Kulturgeschichte der Medizin 2), S. 403–436.

Haubold-Stolle, Juliane; Schug, Alexander: Wer ist schon alt? Eine Kulturgeschichte des Alterns, Berlin 2010 (Kleine Kulturgeschichten).

Leutert, Sebastian: Geschichten vom Tod. Tod und Sterben in Deutschschweizer und oberdeutschen Selbstzeugnissen des 16. und 17. Jahrhunderts, Basel 2007 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 178).

Abbildungen

Abb. 1: Lebenstreppe «Degrés des Ages», Druck, frühes 19. Jahrhundert (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Marseille, Foto: Jean-Pol Grandmont https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Degre%C5%9B_des_ages_LCCN2003654333.jpg). Public Domain Mark.

Abb. 2: Beerdigungsregister der Münstergemeinde. Basel 1711–1799 (Staatsarchiv Basel-Stadt, Kirchenarchiv V 48.1).

Abb. 3: Durchschnittliches Sterbealter in der Basler St. Theodorgemeinde von 1704–1706 und 1804–1806 (Daten: StABS: Kirchenarchiv CC 16.1, Beerdigungsregister St. Theodor; Bearbeitung: Sangay Jäger, Jeremy Chavez Garcia, Selina Bentsch).

Abb. 4: Anzahl Verstorbene in der Basler St. Theodorgemeinde von 1704–1706 und 1804–1806 nach Altersgruppen in Prozent. Der blaue Balken (Erwachsene Verstorbene) kann mittels des grauen und gelben Balkens in weitere Altersgruppen unterteilt werden (Daten: StABS: Kirchenarchiv CC 16.1, Beerdigungsregister St. Theodor; Bearbeitung: Selina Bentsch, Jeremy Chavez Garcia, Sangay Jäger).

Abb. 5: Durchschnittliches Sterbealter der über 60jährigen in der in der Basler St. Theodorgemeinde von 1704–1706 und 1804–1806 und der Münstergemeinde von 1767 und 1798 (Daten: StABS: Kirchenarchiv CC 16.1, Beerdigungsregister St. Theodor; StABS: Kirchenarchiv V 48.1, Beerdigungsregister der Münstergemeinde; Bearbeitung: Selina Bentsch, Jeremy Chavez Garcia, Myriam Gysel, Sangay Jäger, Carmen Nussbaumer).

Abb. 6: Allegorie der Vergänglichkeit. Basel 1731, Monolithscheibe, Glasmalerei von Johann Rudolf Huber (ⓒ Historisches Museum Basel). CC BY-SA 4.0

Abb. 7: Porträt Maria Sibylla Merian (1647–1717). Amsterdam 1708–1780, Druck von Jacob Houbraken nach einem Gemälde von Georg Gsell (Rijksmuseum Amsterdam RP-P-2004-73-119, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.430220). Public Domain Mark.

Abb. 8: Karikatur Jakob Engler. Basel 1721–1794, Kupferstich o. V. (Universitätsbibliothek Basel, UBH Portr BS Engler J1).

Abb. 9: Leichenrede Johann Jacob Müller. Basel 1709, verfasst von Johann Jacob Huber, gedruckt von Johann Brandmüller Jünger (Universitätsbibliothek Basel, UBH KiAr G X 44:19, https://doi.org/10.3931/e-rara-75817). Public Domain Mark.

Abb. 10: Leichenrede Maria Merian-Wettstein. Basel 1800, verfasst von Andreas La Roche, gedruckt von Wilhelm Haas (Universitätsbibliothek Basel, UBH KiAr G X 84:2:9, https://doi.org/10.3931/e-rara-92018). Public Domain Mark.

Autor*innen

Selina Bentsch studierte Geschichte und englische Sprach- und Literaturwissenschaft in Basel. Sie ist Koordinatorin in der Abteilung Digitale Publikation Historische Bestände der Universitätsbibliothek Basel. Als Lehrbeauftragte am Departement Geschichte der Universität Basel leitete sie eine Übung zu Wandlungsprozessen frühneuzeitlicher Altersbilder. Ergebnis ist dieser Beitrag, unter Beteiligung der Studierenden: Valentin Ammann, Frederic Baum, Jeremy Chavez Garcia, Gianna Coletti, Katrin Fuchs, Marco Gavran, Myriam Gysel, Sarah Heierli, Sangay Jäger, Chiara Jeger, Alana Kaeslin, Nicolas Kramer, Carmen Nussbaumer und Rieke Volkenandt.