Wir schreiben Basler Geschichte.

Die Webseite “Stadt.Geschichte.Basel” bietet einen tiefen Einblick in die facettenreiche Geschichte von Basel durch neun Einzelbände und einen Überblicksband. Was sie besonders macht, ist der öffentliche Zugang zu Forschungsdaten, präsentiert als Data Stories. Plattform und Vermittlungsangebote sprechen ein breites Publikum an, von Geschichtsbegeisterten über Studierende bis Forschende, und laden dazu ein, Basels Geschichte auf innovative, datengetriebene Weise zu erkunden.

Ergänzend dazu bietet der Blog einen Einblick in die Epochen Ur- und Frühgeschichte, Römische Zeit und Spätantike, Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte.

Data Stories

Data Storytelling ist eine innovative Methode, bei der erzählerische Elemente und Daten miteinander kombiniert werden, um komplexe Informationen und Forschungsergebnisse in einer zugänglichen und ansprechenden digitalen Form zu präsentieren. Im Kontext von Stadt.Geschichte.Basel nutzen Autor*innen und Autoren-Kollektive diese Technik, um Geschichten und Forschungsdaten aus dem Projekt aufzubereiten und so die faszinierende Historie von Basel auf neue und spannende Weise zu vermitteln.

- Schulden in der Stadt

- Verbriefte Märkte – Seidene Beziehungen

- Bleibt die Kirche in der Stadt?

- Von Basler Fumoirs & Schnupftabakdosen

- Konzil und Koran

- Das jüdische Basel 1850–1914

- Mit Bioarchäologie Geschichte schreiben. Die spätantike Gräbergruppe “Basel Waisenhaus”

- Das Kontrollbüro und die Wundermaschine: Wie Basel-Stadt in den 1960er Jahren das Einwohnermeldewesen digitalisierte

Das Beste daran ist, dass immer neue Stories hinzukommen, sodass die Erkundung der Basler Geschichte nie endet.

Vermittlung

Für die Vermittlung der neuen Stadtgeschichte arbeitet Stadt.Geschichte.Basel mit verschiedenen Kooperationspartner*innen zusammen. Die Veranstaltungen finden Sie unter Agenda, die Kooperationspartner:innen unter Partner.

Forschungsdaten

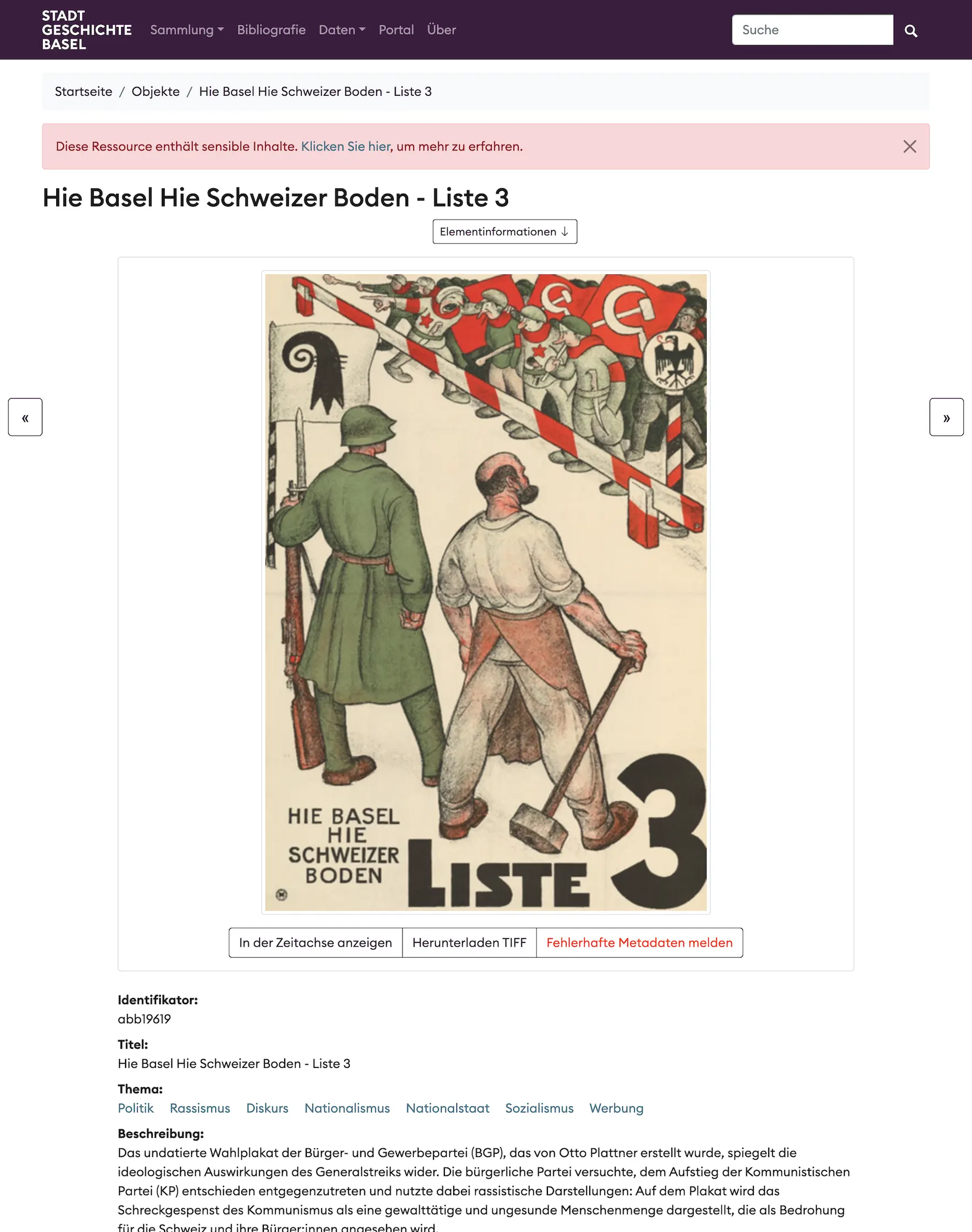

Das Team Forschungsdatenmanagement entwickelt derzeit eine öffentlich zugängliche Plattform zur Bereitstellung von Quellen und historischen Forschungsdaten.

Auf dieser Forschungsdatenplattform finden Sie eine Sammlung an Ressourcen zur Geschichte der Stadt Basel. Die Plattform bietet direkten Zugang zu nachnutzbaren Quellen und Daten aus den Bänden. Die Aufbereitung der Objekte ermöglicht es, bandübergreifend Themen aus der Basler Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln auf einer Karte, entlang einer Zeitachse oder nach Inhalten verschlagwortet zu entdecken. Weiterhin werden wissenschaftliche Publikationen im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt sowie die Bibliographie mit sämtlicher in den Bänden zitierter Literatur gesammelt zugänglich sein.

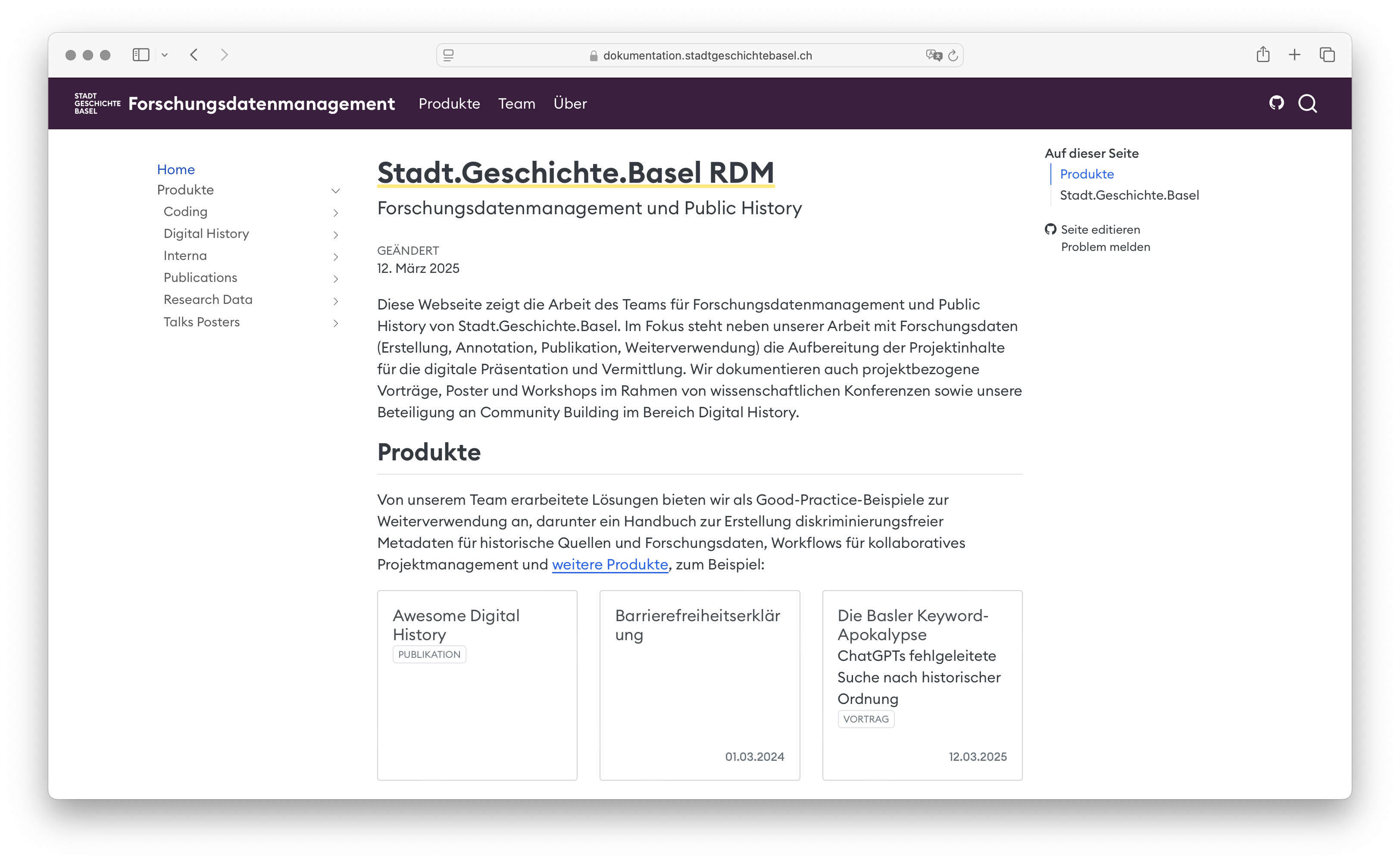

Dokumentation

Diese Webseite zeigt die Arbeit des Teams für Forschungsdatenmanagement und Public History von Stadt.Geschichte.Basel. Im Fokus steht neben unserer Arbeit mit Forschungsdaten (Erstellung, Annotation, Publikation, Weiterverwendung) die Aufbereitung der Projektinhalte für die digitale Präsentation und Vermittlung. Wir dokumentieren auch projektbezogene Vorträge, Poster und Workshops im Rahmen von wissenschaftlichen Konferenzen sowie unsere Beteiligung an Community Building im Bereich Digital History.